在当前数字化转型的大背景下,智慧园区建设成为推动区域经济高质量发展的重要抓手。然而,在实际操作过程中,合同条款模糊的问题屡见不鲜,导致后期纠纷频发,严重影响了项目的顺利推进和各方的合作关系。面对这一问题,如何有效应对并化解风险,成为智慧园区建设中亟需解决的关键课题。

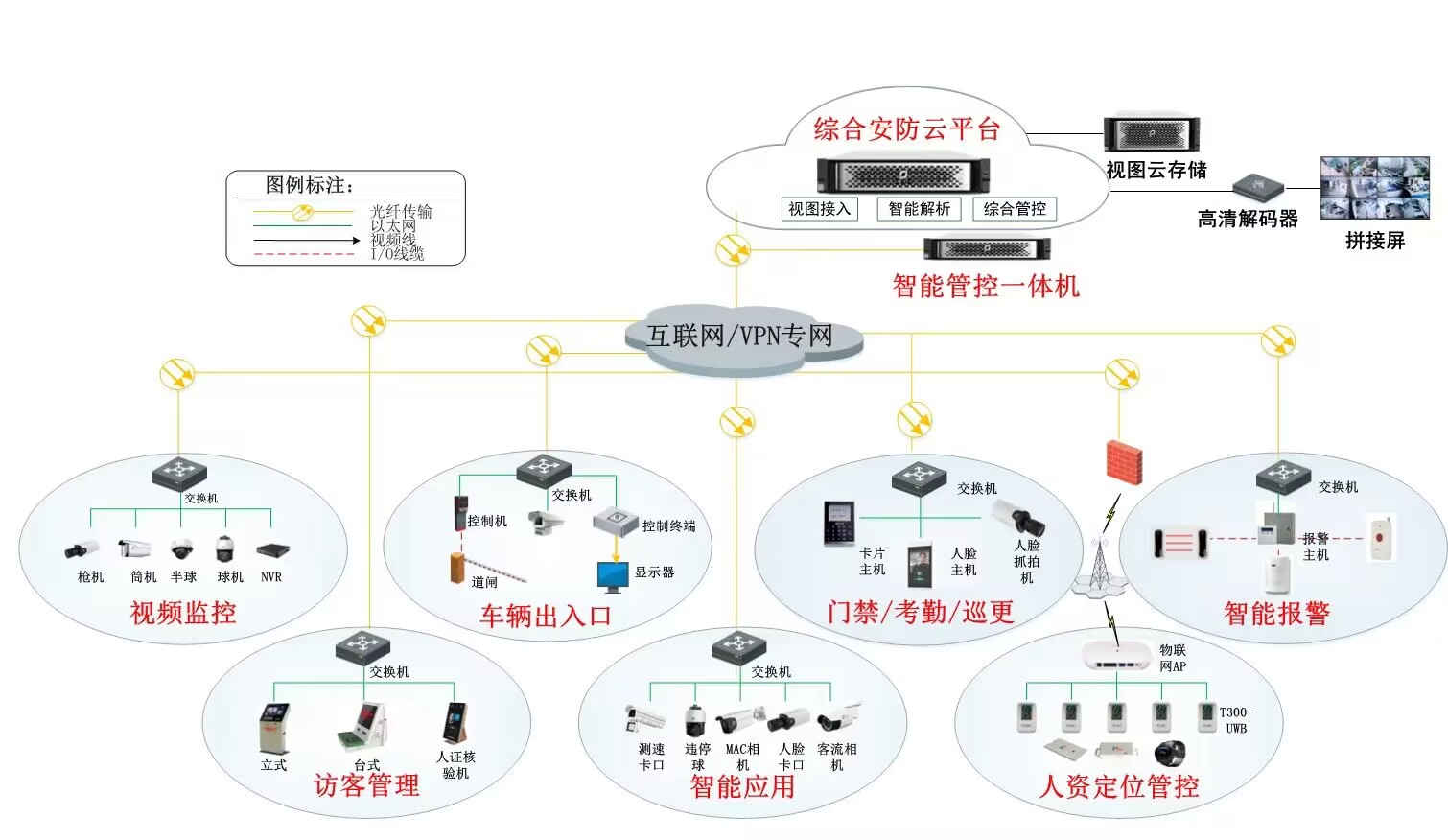

首先,合同条款的模糊性往往源于对技术标准、服务范围、权责划分等方面的界定不清。例如,在智慧园区的智能化系统集成中,不同供应商之间的接口标准、数据共享机制、维护责任等若未在合同中明确,极易引发后续争议。此外,项目验收标准、付款节点、违约责任等关键条款若表述含糊,也会为后期纠纷埋下隐患。

其次,合同执行过程中,因信息不对称或沟通不畅,也容易产生误解。智慧园区建设涉及多个利益相关方,包括政府、企业、技术提供商、运营商等,各方在项目目标、实施路径、成果预期等方面存在差异,若合同未能充分反映这些差异,将可能导致合作陷入僵局。

针对上述问题,建议从以下几个方面入手进行防范与处理:

一是加强前期调研与合同起草的专业性。在签订合同前,应组织多方参与的可行性研究,明确项目需求和技术规范,并邀请法律、技术专家共同参与合同条款的制定,确保条款内容严谨、全面、可操作。

二是引入第三方评估机制。对于合同中的关键技术指标和服务要求,可委托独立机构进行评估,确保双方对合同内容的理解一致,减少后续争议的发生。

三是建立动态调整机制。智慧园区建设是一个持续演进的过程,合同中应预留一定的灵活性,允许根据实际情况进行必要的调整,同时明确调整的程序和条件,避免单方面变更带来的矛盾。

四是强化合同履行过程中的沟通与监督。通过定期召开协调会议、建立信息共享平台等方式,增强各方之间的透明度和协作效率,及时发现并解决问题,防止小问题积累成大矛盾。

五是完善法律救济途径。一旦发生纠纷,应及时启动合同约定的争议解决机制,如协商、调解、仲裁或诉讼等,确保各方权益得到有效保障。同时,注重通过案例总结经验教训,为今后的合同管理提供参考。

总之,智慧园区建设是一项复杂的系统工程,合同作为项目运行的基础,其条款的清晰性和严谨性至关重要。只有通过科学规划、专业管理、有效沟通和依法维权,才能最大限度地降低纠纷风险,推动智慧园区建设健康有序发展。

Copyright © 2002-2024